医療・ヘルスケアアプリ利用者は24.2%、4割弱がコロナ禍で利用を開始【ヘルスケアに関する調査】

MMD研究所は、ヘルスケアアプリやウェアラブルデバイス、医療DXに関する調査を行い、その結果を公表した。

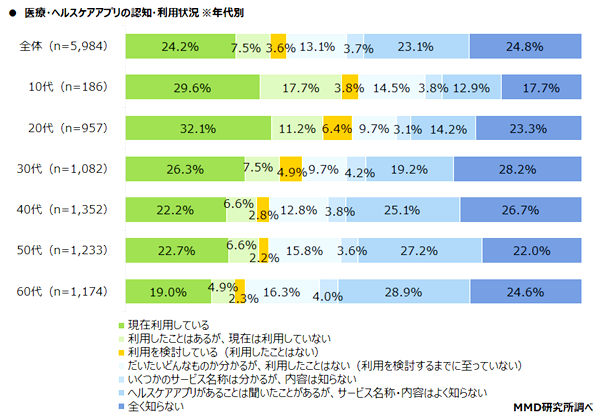

医療・ヘルスケアアプリを利用しているのは24.2%

10~60代のスマートフォンを所有する男女5,984人のうち医療・ヘルスケアアプリを「現在利用している」と回答したのは24.2%で、現状では医療・ヘルスケアアプリはそれほど浸透していない。

健康を気にする人と無頓着な人に分かれやすい30代は医療・ヘルスケアアプリ利用率が26.3%と3位の一方、「全く知らない」が28.2%で1位となり、違いが鮮明に表れる結果となった。

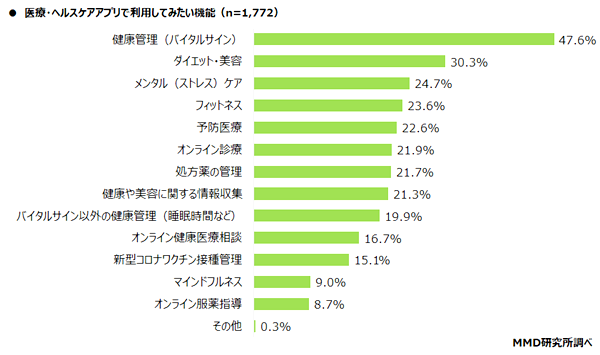

未利用者が利用してみたい機能は「健康管理(バイタルサイン)」がトップ

医療・ヘルスケアアプリ未利用者のうち、医療・ヘルスケアアプリで利用してみたい機能があると回答した1,772人に、どのような機能を利用したいか複数回答で尋ねた。

その結果、「健康管理(バイタルサイン)」が47.6%で1位となり、「ダイエット・美容」(30.3%)「メンタル(ストレス)ケア」(24.7%)がそれに続いた。

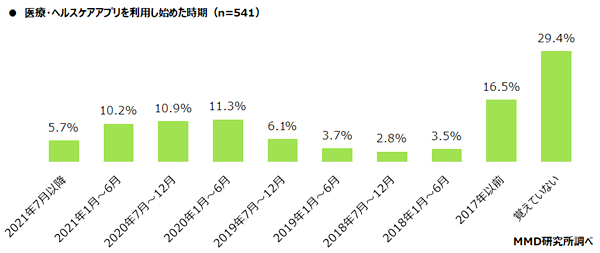

4割弱がコロナ禍で医療・ヘルスケアアプリの利用を開始

医療・ヘルスケアアプリ利用経験者541人を対象に、当該アプリの利用開始時期を聞いたところ、4割弱が新型コロナウイルス流行期に利用を始めたと回答した。

また、医療・ヘルスケアアプリを利用する目的・理由を複数回答で尋ねると、「データを使って健康管理したいため」が最も多く39.4%であった。

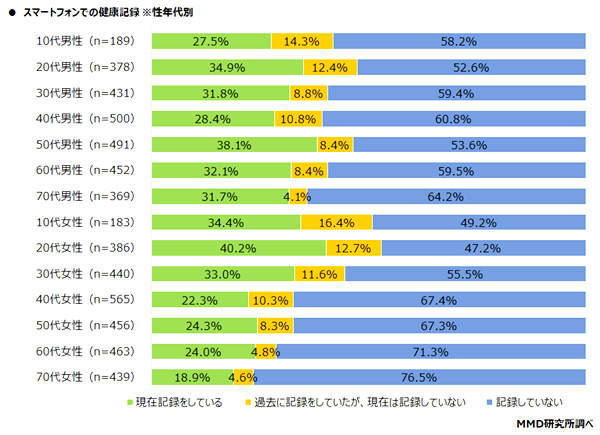

約4割がスマートフォンでの健康記録経験あり

さらに、スマートフォンを所有する10~70代の5,742人を対象に、現在スマートフォンで健康に関する記録をしているか聞いたところ、「現在記録をしている」が29.7%であった。「過去に記録をしていたが、現在は記録していない」(9.2%)を合わせると、約4割がスマートフォンで健康に関する記録を経験している。

年代別に見ると、スマートフォンでの健康記録経験者は20代女性が52.8%と最も多く、次に10代女性が50.8%、20代男性が47.4%となっている。一方、「記録していない」は70代女性が76.5%と最も多く、60代女性(71.3%)、40代女性(67.4%)が続いた。

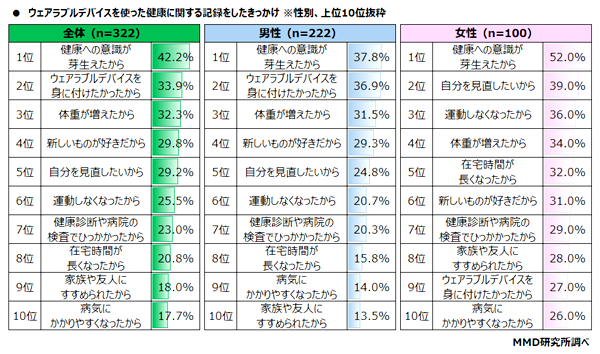

ウェアラブルデバイスで健康記録をしたきっかけは「健康への意識が芽生えたから」

ウェアラブルデバイスで健康に関する記録をしている322人を対象に、そのきっかけを複数回答で尋ねたところ、「健康への意識が芽生えたから」が42.2%と最も多く、次に「ウェアラブルデバイスを身に付けたかったから」が33.9%、「体重が増えたから」が32.3%となった。

性別で見ると、男女ともに「健康への意識が芽生えたから」がトップである点は共通しているが、男性の2位は「ウェアラブルデバイスを身に付けたかったから」(36.9%)、女性の2位は「自分を見直したいから」(39.0%)と、男女間で差が生じている。

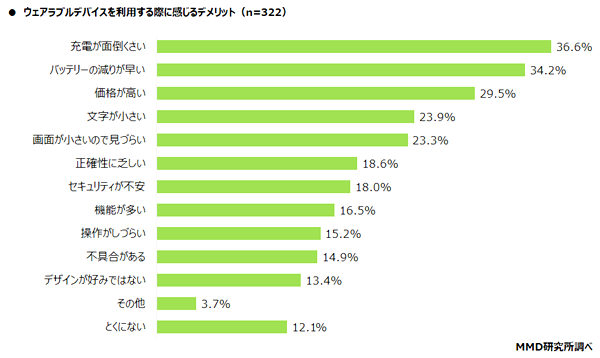

ウェアラブルデバイスのデメリットは「充電が面倒くさい」

ウェアラブルデバイスで健康に関する記録をしている322人を対象に、ウェアラブルデバイスを利用するメリットを複数回答で聞いたところ、「記録が簡単にできる」(62.1%)、「健康状態がわかる」(47.2%)、「通知にすぐ気付くことができる」(46.9%)が上位を占めた。

一方、ウェアラブルデバイスを利用する際に感じるデメリットは「充電が面倒くさい」がトップで36.6%。次に「バッテリーの減りが早い」(34.2%)、「価格が高い」(29.5%)が挙がった。

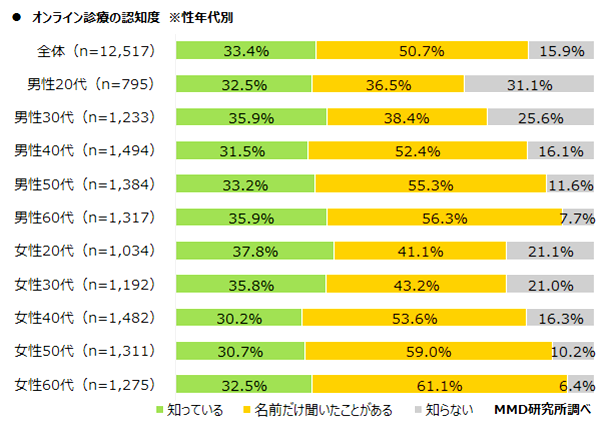

オンライン診療を知っている人のうち利用経験者は18.0%

20歳~69歳の男女12,517人を対象に、オンライン診療を知っているか尋ねたところ、「知っている」(33.4%)、「名前だけ聞いたことがある」(50.7%)と合わせると認知度は84.1%となった。

特に認知度が高かったのは60代の男女で、認知度が9割を超える結果となった。

また、オンライン診療を「知っている」と回答した4,185人を対象に、利用経験を聞いたところ「現在利用している」が11.5%、「過去に利用していた(現在は利用していない)」が6.5%で、合わせて18.0%がオンライン診療の利用経験があることがわかった。

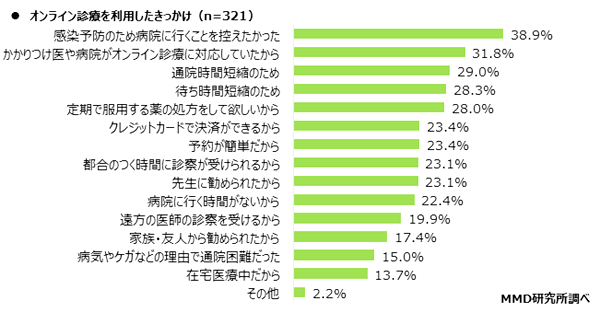

オンライン診療利用のきっかけは「感染予防」がトップ

オンライン診療利用経験者321人に利用したきっかけを複数回答で尋ねると、「感染予防のため病院に行くことを控えたかった」が38.9%で最も多く、次いで「かかりつけ医や病院がオンライン診療に対応していたから」(31.8%)、「通院時間短縮のため」(29.0%)となった。

本調査結果から、現在医療・ヘルスケアアプリを利用している人やオンライン診療を利用している人は少数派であるものの、4割弱がコロナ禍で医療・ヘルスケアアプリの利用を開始していること、またオンライン診療利用のきっかけは「感染予防」がトップであることから、コロナ禍での健康意識の高まりが生活者に行動の変化をもたらしていることがうかがえる。

こうした医療・ヘルスケアの新しいあり方は、今後さらに定着が進むのではないだろうか。