オルビス 飛躍の理由 小林琢磨社長が語る 奏功したブランド戦略の中身

リテーラーではなくブランドとしての自覚が大事だ。「ECのミカタFESTA」でオルビス 代表取締役 小林 琢磨さんのセミナーが開催されるというのでやってきた。彼の内なるメッセージが来場者の胸に響いてくる。正直、最近、オルビスは低迷していたのだけれど、それを大変革して、躍進する企業へと変えたのが彼だ。そのキーワードとなるのが「ブランディング」。それを実践することでもう他社より先駆け、新たな未来を見ている。

オルビス その誕生の裏には?

ブランディングがなぜ、そこまで業績にプラスに働くのだろう。

それについて説明する前に、オルビスのスタートについて触れておこう。もとはポーラの通販部門として、立ち上がった一事業である。当時、ポーラは大手化粧品とは違う訪問販売を主とした戦略。既にその存在感を発揮していたが、オルビスは更にそれとは違った路線を意図した。「お客様のもとにいかずとも、その魅力は伝えられる」そう言って始めたのが「通販」であったのだ。

しかも油分を含まない「オイルカット」を主体とした化粧品ブランドである。当時としては珍しく、華やかなバブル期において地味な存在だった。ただその後、オーガニックコスメのブームなども後押しして、その姿勢は受け入れられ、売り上げは順調に推移した。

かくして多くの人に認知されるブランドとなった「オルビス」。だが、実は2005年を境に下降線を辿っている。その理由として、ブランドとしての意識が薄れていたのかもしれない。そう語るのはその時、代表取締役に就任した小林 琢磨さんである。オルビスは彼の手により息を吹き返す事となった。

オルビス ブランド戦略を推進した理由

ここで彼の「リ・ブランディング」の構想に繋がっていく。

これを説明する上でわかりやすいのが、対比して用いていた「リテーラー」という言葉。それは、当時の社員の気持ちをよく表している。商品を仕入れて、通販を手段として販売をする「リテーラー」の感覚。社長就任当時の「オルビス」社員の意識は、そういう感覚に近かったのだ。「通販企業でしょ?」と。

通販を生業にする企業は数あれど、それはオルビスには相応しくなかった。なぜなら、彼らの核となる部分は、スキンケアを軸としたビューティーブランドだからだ。

抜けきれない「リテーラー」感覚。その証拠に、商品のラインナップをみると、当然、キッチン洗剤等が存在している。つまり、売上の右肩上がりを意図するほど、商品がライフスタイル全般に及んでいく。商品を増やして、単純に売上を伸ばそうとするからだ。ところが哀しいかな、カタログの厚さが増していく一方で、売上は伸び悩んでいく。

だからこそ、彼は今一度、ブランディングビジネスに重きを置く戦略へと舵を切る必要があると考えた。繰り返すが、スキンケアを軸にしたビューティーブランドだからだ。改めて、ブランドとしての存在意義を明確にし、ロゴも一新した。

象徴となる商品の必要性

とはいえ、ターゲットとしているお客様に知れ渡らないと意味はない。知れ渡ると同時に、ブランドの価値を認識してもらう必要があった。だから、ブランドのメッセージが伝わる“ヒット商品”を作らなければならない。

その考えに至り「オルビスユー」という商品を軸に、大々的にマーケティング戦略をかけた。その成果を説明する過程で、彼は「とある数字」を挙げた。それが、過去のスキンケアラインでの(一商品での)年間最高売り上げである。

オルビスの30年を振り返ると、スキンケアラインで(一商品での)年間最高売り上げは「42億円(2012年)」。

では、それに対して「オルビスユー」はというと「87億円(2019年)」。名実ともに看板商品が生まれたところで、いよいよ、彼のブランド戦略にも拍車がかかる。例えば「ディフェンセラ」という“飲むスキンケア”を投入して、サプリと美容液の垣根を取り払った。これにより男性もそれを購入しやすくしたのである。戦略も男女関係なく広告を打つことで、属性を超えてブランドイメージを定着させたのである。

ブランドを徹底的に印象付けるために

「ディフェンセラ」に関しては、もう一つ面白い数字がある。それは食品カテゴリーの売上の内訳である。当時、食品カテゴリーの商品は80SKUで、売上は40億円。

ところが、この「ディフェンセラ」においては、この商品の1SKUだけで、売上29億円である。つまり、ここまでくれば、彼らが何をする会社なのかというのが鮮明になるのである。それこそが「ブランド」である。冒頭の言葉の意味を、おわかりいただけるだろうか。先ほど、話した「リテーラー」としての社内の雰囲気はこれにて払拭されるのである。

さて、ここまで実績を出した上で、確立したブランドの価値を最大化させるわけだ。これについて彼は「アプリコア」という言い方をしている。つまり、アプリを起点に顧客のブランド体験を底上げしようというわけである。

共に良い歳の取り方をしていこう

具体的な施策で奏功したのが肌分析である。例えば、AIによって未来肌のシミュレーションをしてくれる。これは小林さん自らが体を張って(笑)そのシミュレーションしたものである。

でも彼がいうのは「老けるよね」と残念さを煽るのではない。これを通して一緒に「良い歳の取り方」をしていきましょうと、お客さまに説くのである

最近、女性にウケがいいのは自分のカラーとフェイスタイプの診断である。それに基づけば、ふさわしいメイクなども指南してくれる。本来なら、幾らかお金がかかる診断系が無料でできてしまうわけだから、こぞってトライするのもよくわかる。これを可能にするのがテクノロジーであり、AIを用いて、コストを抑えてそれを実現するのである。

例えば、こういうアプリを通して、シミが気になってくれば、ピンポイントでアプローチできる商品は何かと提案できる。つまりパーソナライズさせることで、ブランドの価値が底上げされるわけだ。これがいつしか「共に良い歳の取り方をしていこう」という気持ちになる。

DX はブランド体験とセットして意味がある

いまやアプリのダウンロード数は450万で、顧客登録も300万人ほど。彼らが地道に積み上げてきたブランド戦略は、アプリコア施策により、より深みを増してきたといえる。

まさにこれぞDX。だが、大事なのはそのテクノロジーではない。いくらデジタル化を推進しようとも、ブランド体験とセットしなければ、それも宝の持ち腐れである。彼らの場合のブランド体験は、個々のお客さまにアプローチしていくことにある。だとすれば、パーソナライズという観点で、デジタルをどう活用するか。そこを考えてこそのアプリであり、DX推進だと彼は強調する。

これが実はO2Oの文脈でも全く同じだとするわけである。買う場所がリアルなのか、ネットなのかの議論は、無意味だと彼は言い切った。というのも、お客様の都合によって使い分けているのだからと。ECの割合が増えたから、云々ではない。だから企業として、やるべきは、「リアルとネットのギャップを取り除く」ことにあるとするわけである。

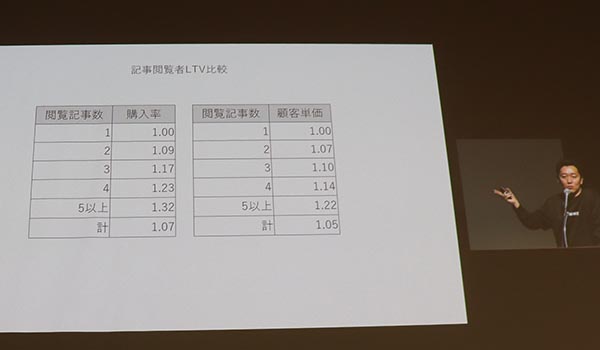

だから、自然とそのECサイトのあり方すら変わってくる。彼らのECサイトにおいては、商品を並べて、表示するのではなく、まず記事を前面に出している。商品でなく、接し方である。閲覧した人ほど、購入率が高いことも実証されているというのだ。

外側は同じに見えて、中身はまるで違う通販の仕組み

見た目は、今も昔も、オルビスという通販企業である。過去も現在も会員が存在し、その会員に対して継続顧客を意図して、戦略を組み立ててはいる。

けれど、その中身はどうだろう。かつてなら商品数を増やして、年に何度かの売上のヤマを作り、そこでポイントを付与するなどして、継続するきっかけを作っていた。しかし、それは小林さんの言葉を借りるのなら、リテーラーの売り方である。繰り返しになるが彼らは「ブランド」なのだ。それではオルビスの真価は発揮できないと考えるのである。

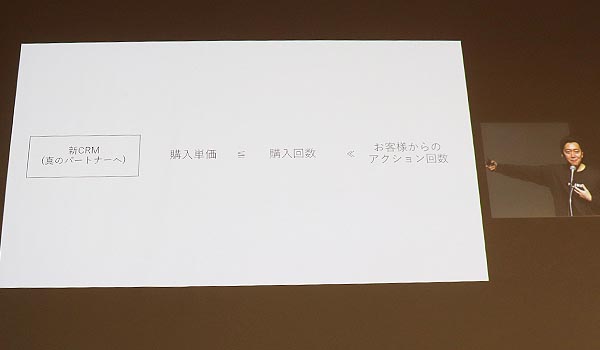

その中で強調するのは、購入単価でも、購入回数でもなく、お客様からのアクションであると。

つまり、オルビスが低迷から脱却したのは「リテーラー」ではなく「ブランド」として進化したからなのである。象徴となる商品を軸に据え、ブランドとしてお客様に何を提供するのかを明確にした。その上で、彼らは、今デジタルを活用して、そのブランド体験の向上に努めている。すると、お客さまはアクションを起こすようになったのだ。それを実践し、関係構築の深さを追い求めた結果、低迷どころか、もう他よりも先駆けて新たな未来を見ている。

ECサイトには多種多様があって、いずれも継続顧客が重要視されている。しかし、今企業に求められているのは、自分達の立ち位置がどこにあって、お客様とどういう向き合い方を模索すべきかを把握する事ではないだろうか。

今日はこの辺で。

ECのミカタ通信24号をダウンロード!

下記ページから、EC事業者15万社に配布しているECのミカタ通信vol.24がダウンロードできます。ぜひ、ダウンロードしてみて、EC運営の参考にしてみてください!