お酒の新しい楽しみ方を提案 サッポロビールが始めた体験型オンラインストア「シュパーク」

サッポロビール株式会社(以下「サッポロビール」)が2018年10月にスタートさせた初のD2Cブランド「HOPPIN’ GARAGE(ホッピンガレージ)」が、2025年4月16日に新しい“お酒”を体験できるオンラインストア「シュパーク」として生まれ変わった。

ビール、低アルコール飲料のRTD (Ready to Drink)、ワイン、スピリッツなど様々なカテゴリーの商品を幅広く販売するとともに、テストマーケティングや顧客とのコミュニケーション、さらには地域、企業、コミュニティなどさまざまなパートナーとの共創や体験を通じて、お酒の新しい価値を提供するオンラインストアだという。一般顧客から募ったアイデアを基に小ロットで独自のビールや発泡酒を醸造するという、サッポロビールと一般顧客による“共創プロジェクト”として注目されていた事業を、今リブランドした狙いは何か。

シュパークは、新しいサービスやプロダクトを生み出すマーケティング基盤

サッポロビールマーケティング本部顧客体験デザイン部アシスタントマネージャーの籠谷亮氏は、シュパークはリブランドというよりは、ホッピンガレージで培ってきたECの運営ノウハウや会員基盤を引き継ぎつつ、サッポロビールの新しいサービスやプロダクトを生み出していくようなマーケティング基盤への転換だと語る。

「ホッピンガレージでは、お客様の『こんなビールがあったらいいな』という想いを昇華させるために我々が形にしていくということがコンセプトでした。でもシュパークで新たにやろうとしていることは、お客様自身も気づいていない潜在的なニーズを拾い出し、実際に商品を発売し、お客様の反応を見る、探索型のテストマーケティングです。『お客様のニーズに合わせたこの商品をどうぞ』ではなく、『こういう商品ありますが、実は好きだったりするのでは?』というやり方であり、その会話を繰り返していって、将来的な商品開発につなげていく。そこがホッピンガレージとの大きな違いですね」(籠谷氏)。

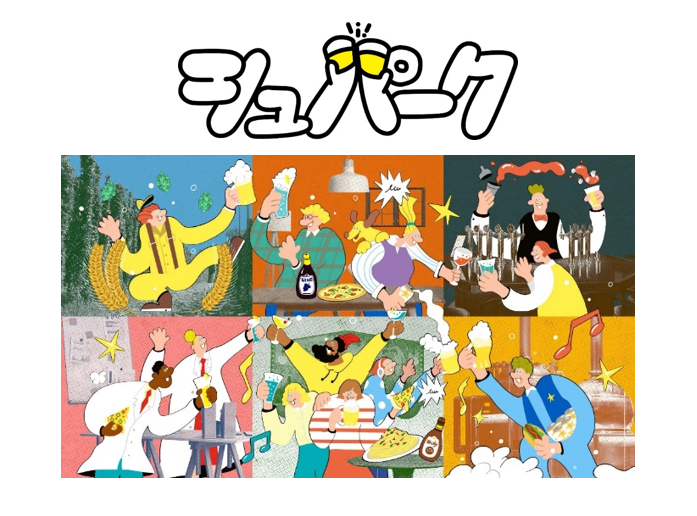

2025年6月27日にオープンしたサッポロビールのオンラインストア「シュパーク」。お酒の「シュ」と公園の「パーク」を組み合わせた造語で、みんなが集まってお酒を楽しめる場にしたいという想いと、新たなひらめきがスパークするようなイメージを重ねた。イラストはイラストレーターのMonkey Studio氏の書下ろし作品

2025年6月27日にオープンしたサッポロビールのオンラインストア「シュパーク」。お酒の「シュ」と公園の「パーク」を組み合わせた造語で、みんなが集まってお酒を楽しめる場にしたいという想いと、新たなひらめきがスパークするようなイメージを重ねた。イラストはイラストレーターのMonkey Studio氏の書下ろし作品

通常のテストマーケティングは特定の限られたエリアで行い、そこで得られた反応を商品にフィードバックしていく。だがユーザーからしっかりした明確なフィードバッグを得るのはかなり難しく、試行錯誤を繰り返すことも少なくない。小さく生み出し、そこから学んで新たなものを生み出すサイクルをアジャイル的にスピーディに回していくには、やはりリアルよりもECの相性がいい。ホッピンガレージでもサイトに集まるユーザーの声は順調に増えていたが、スピード感があるとはいえなかった。

また一つの商品を発売する場合、いろいろなニーズから抽出したアイデアをもとに開発チームに開発を依頼しても、「設計的に不可能」となることが少なくない。その場合、そこから振り出しに戻ってやり直すのが基本だったため、一つの商品を開発するのにかなりの時間を要していた。だがシュパークではその手法を変え、社内外の関係者と共創することで開発期間を短くして、より多くの商品を出していくのが最大の狙いだという。部署内にはインサイト調査チーム、商品開発チーム、販売チームがあり、それらが連携してスピーディな商品開発ができる体制になっている。

2カ月ごとに新商品 運用まで自社で担う体制

「『売れる』という100%の確信がなくてもとりあえず出して、アジャイル的に進化させていくという意味では、スタートアップに近いかもしれません。現在『シュパーク』では、約2カ月ごとに新商品を投入できる仕組みも整えています。また顧客をきちんと理解するためには、運用も自分たちでやる必要があると考え、運用も、広告入稿から、ECサイトのLPやバナー制作なども自分たちでやっています。そういうところも、スタートアップっぽいかもしれませんね」(籠谷氏)

「運用、広告入稿、ECサイトのLPやバナー制作なども自分たちでやっているところもスタートアップっぽい」と語る籠谷氏

「運用、広告入稿、ECサイトのLPやバナー制作なども自分たちでやっているところもスタートアップっぽい」と語る籠谷氏

ちなみにECサイトのカートシステムは、2023年からコマーブル(株式会社Commerble)に設計を依頼している。

「実はコマーブルさんは、社内の福利厚生の一環として自分たちでビールを作っている会社なんです。そのために毎年、社員でブルワリー巡りをしているそうで、オフィスにビールサーバーがあるそうです。そういう文化も含めて、一緒にやれたら面白いと思いました」

さまざまな機能を搭載したパッケージのカートシステムもあるが、使い切れない機能も多々ある。それよりも、アジャイル的にいっしょに作っていくパートナーがいいと考えたことも、コマーブルを選んだ理由のひとつ。「こんな施策をしたい」と希望を出しても、「設計が甘いからやめたほうがいい」と断られることも多い。コマーブルの料金体系はクライアントの受注数に応じた課金になっているため、クライアントの事業を伸ばさないと彼らにとってもビジネスとしてのうまみがない。だからはっきり言ってくれるのだという。「そういう意味でも、共に伸ばし合っていけるいい伴走者を得られたと思っています」

お酒をあまり飲まないライトユーザーや若年層もターゲット

サッポロビールのメインユーザーは年齢層が高いイメージがあるが、若い世代に商品を知ってもらいたい、手に取ってもらいたいということもシュパークの狙いの一つだ。サッポロビールを代表するブランドのひとつ、「黒ラベル」は2010年からCMコンセプトを変えて、「大人の☆生。」をコミュニケーションテーマに掲げている。「大人ってなんだろう」と考えるという、余白を残したマーケティングにした効果で、若年層の支持が近年、大きく伸びているとのこと。

テストマーケティングの第一弾として、麦芽を使わず、苦みや渋みを抑えた軽いビールテイスト「shuwappy(しゅわっぴ~)」と、富良野産ホップを使用したRTS(Ready to Serve;氷やソーダなどで割るだけで楽しめるお酒)「富良野ホップスピリッツ」を6月27日(金)より数量限定で販売開始している。

発泡酒「shuwappy(しゅわっぴ~)」。麦芽を使わず、苦みや渋みを抑えたライトで飲みやすい味わいが特徴

発泡酒「shuwappy(しゅわっぴ~)」。麦芽を使わず、苦みや渋みを抑えたライトで飲みやすい味わいが特徴

商品を届ける前に、シュパーク会員の中から抽選で選ばれたお客様向けの先行試飲会を原宿で開催した。「原宿というロケーションのせいか若い年代の方も多く、お客様としても自分たちの意見が反映され、メーカーといっしょに物作りができるのは楽しみであり『ワクワクする』という声が多かったですね。サッポロビールは老舗のイメージが強いせいか、『サッポロビールがこういうことをするのが意外でした』という声も耳にしました」(籠谷氏)

「shuwappy(しゅわっぴ~)」と同時発売のテストマーケティング商品「サッポロ 富良野ホップスピリッツ」(現在は販売終了)。富良野産ホップの魅力を詰め込んだスピリッツで、華やかな香りと、ほのかにビターな余韻が特長

「shuwappy(しゅわっぴ~)」と同時発売のテストマーケティング商品「サッポロ 富良野ホップスピリッツ」(現在は販売終了)。富良野産ホップの魅力を詰め込んだスピリッツで、華やかな香りと、ほのかにビターな余韻が特長

外部のブルワリーや酒造、メーカーとも共創

スピーディな開発のために、外部のブルワリーや酒造とも共創していく方針だ。大手メーカーが外部のメーカーと組む場合、製法を指定するOEMが一般的だが、シュパークではディスカッションしながら共に新しいお酒の可能性を探っていく共創スタイルで開発していく方針。また酒造メーカー以外のメーカーとの共創もすでに着手しており、グループ会社が持っている資産も将来的には製品に反映させていきたいという。

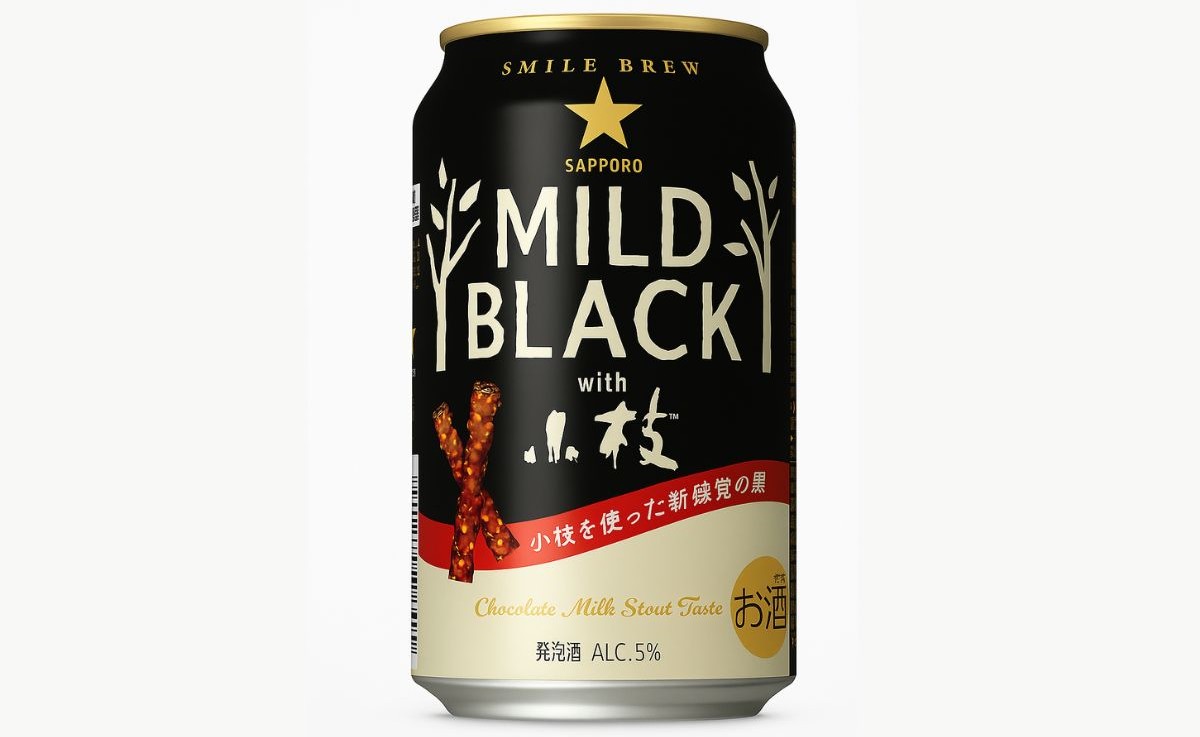

2025年2月発売の「サッポロ MILD BLACK with小枝」 は、森永製菓の「小枝」の製造過程で生じてしまう販売できないお菓子を原料にした共同開発商品

2025年2月発売の「サッポロ MILD BLACK with小枝」 は、森永製菓の「小枝」の製造過程で生じてしまう販売できないお菓子を原料にした共同開発商品

若年層へのアプローチは、ホッピンガレージから始まっていた。2025年2月4日には、森永製菓との共同開発による黒ビールテイストの発泡酒「サッポロ MILD BLACK with 小枝」を発売(現在は販売終了)。長年ECに携わってきた籠谷氏も「こんなCVRが出るんだ」と驚いたほど売れたという。2025年1月21日に発売した「大人のチョコミント」は、お酒を飲まない層にも好評だった。清酒造りに使用される協会9号酵母と白麹を使用した「おとものおさけ」は、「日本酒に合う食事」とのペアリングを追求したビールテイスト。

清酒造りに使用される協会9号酵母と白麹を使用した食卓とのペアリングを追求したビールテイスト「おとものおさけ」

清酒造りに使用される協会9号酵母と白麹を使用した食卓とのペアリングを追求したビールテイスト「おとものおさけ」

いずれも奇抜で大胆な試みに思えるが、老舗の大手メーカーが作っているという安心感が最大の強みだろう。サッポロビールは明治32年に日本初のビヤホール(恵比壽ビヤホール)を作るなど、お酒そのものを作ると同時に、お酒を楽しむ人々が集まる“場”を作ってきた歴史がある。「お酒好きも、そうでない人も、ここに来れば新しいスタイルでお酒が楽しめる、お酒のテーマパークのような“場”にしたい」(籠谷氏)というシュパークは、サッポロビールの原点回帰といえるかもしれない。