登録10万人突破の「明治会員ID」 ブランド横断で明治エコシステムの統合基盤に

食料品大手の株式会社明治と、同社のマーケティングDX推進を担う株式会社Wellnizeは、2025年1月から、明治の商品・サービスを横断して利用できる共通IDプラットフォーム「明治会員ID」を本格展開している。

この「明治会員ID」は、登録することで公式アプリや会員限定サービス、独自ポイント「明治ポイント」を利用できるようになる共通IDプラットフォームであり、同社が掲げる「明治エコシステム」の統合基盤となるべく構築されたものだ。

本格展開から約半年で会員数が10万人を突破した「明治会員ID」について、株式会社明治 価値創造戦略本部 コミュニケーション部 デジタルソリューションG長の川端善也氏と、株式会社Wellnizeの代表取締役 兼 執行役CEOの木下寛大氏に話を聞いた。

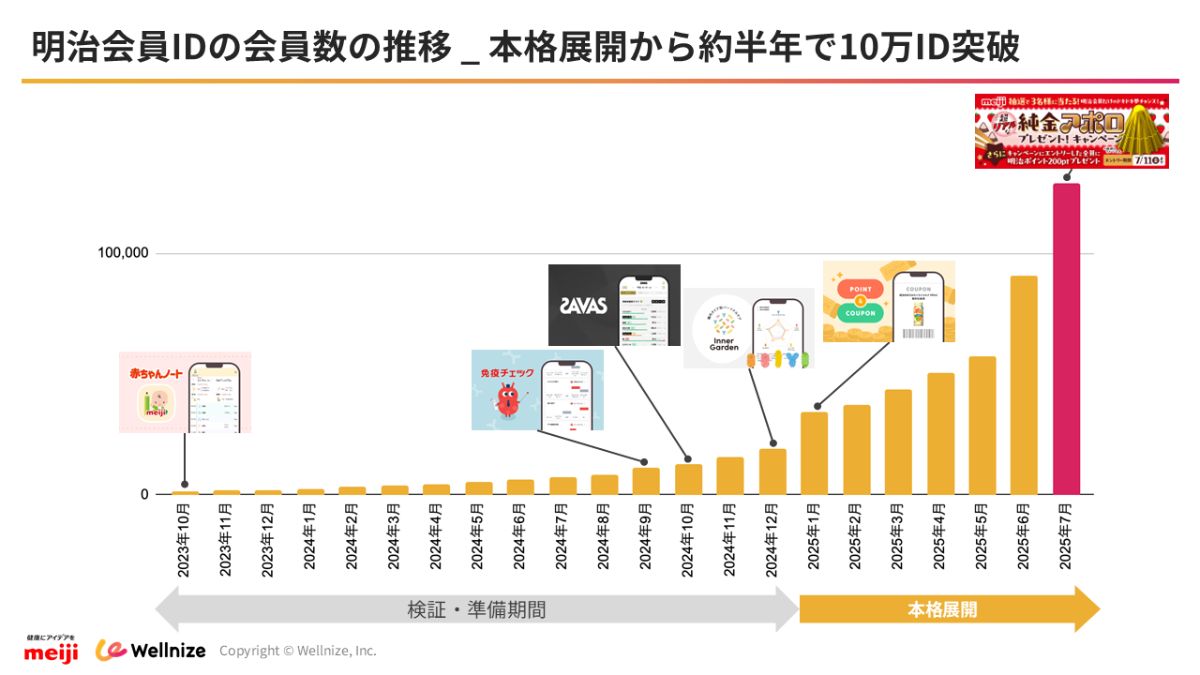

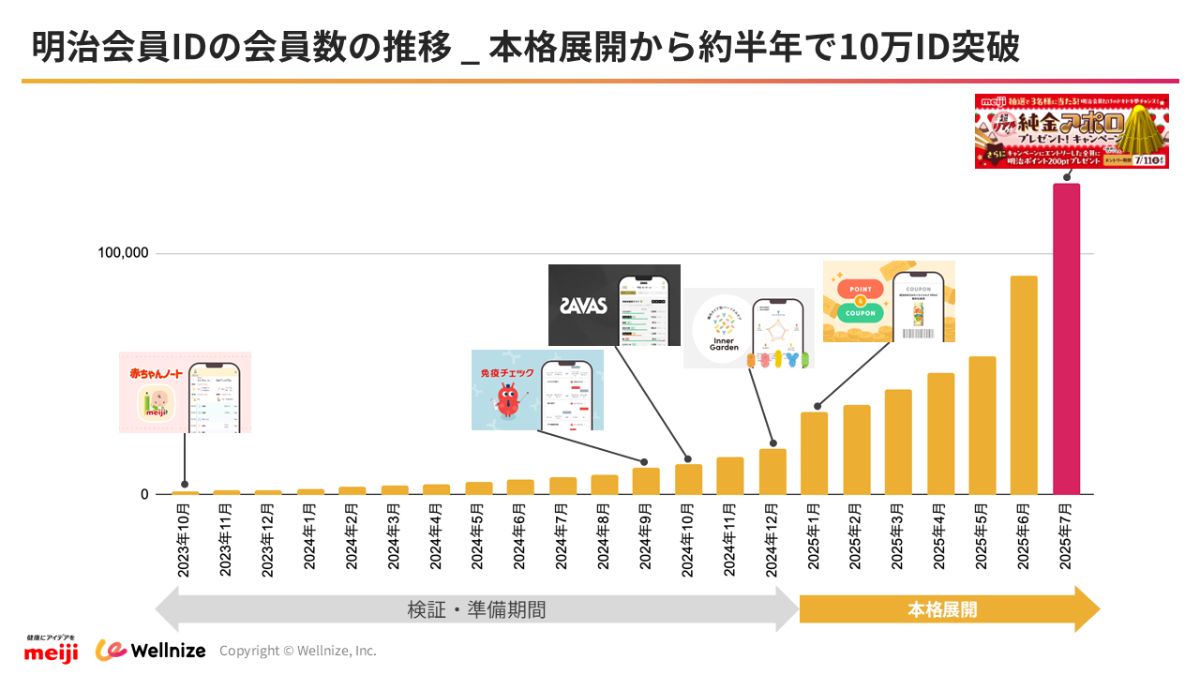

本格運用から約半年間で10万ID突破

独自のポイントサービス「明治ポイント」をはじめ、育児管理アプリ「赤ちゃんノート」、食事記録できる「ザバス」公式アプリ、腸内検査と商品がセットになった「インナーガーデン」、まだ広く流通していない段階の商品をお試しできる「ミラマル」など、株式会社明治(以下、明治)はここ数年、様々なデジタルサービスをスタートさせ、強化している。

その明治と同社の出資を受ける株式会社Wellnizeが、約1年の検証・準備期間を経て2025年1月に本格展開を開始したのが、およそ半年間で会員数が10万人を突破した共通IDプラットフォーム「明治会員ID」だ。

明治とWellnizeではスタート以降、大小さまざまなキャンペーンを実施し明治IDの会員を獲得。特に2025年6月~7月に行った「純金アポロが当たる」プレゼントキャンペーンは好評だったという。

●関連記事:明治はなぜ“未来のマルシェ”を作ったのか? 共創型EC「ミラマル」の挑戦

画像提供:株式会社明治、株式会社Wellnize(以下、図版は全て同)

共通IDによる“面”の施策でLTV向上目指す

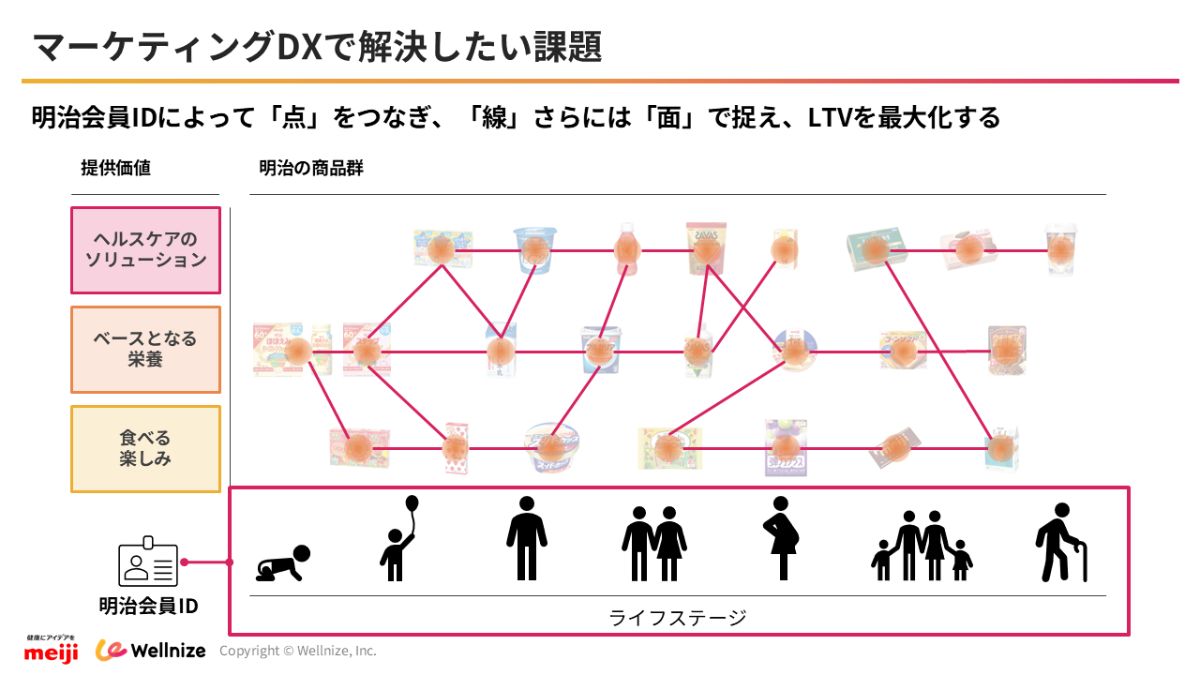

マーケティングDXの領域で明治が目指しているのは、「明治会員ID」を基盤にして、多彩な商品やサービスを、消費者に利用シーンや自身のライフステージに応じて、横断的かつ継続的に利用してもらうこと。つまり各商品=“点”を利用シーンという“線”で結び、さらにライフステージという“面”でも捉えることで、LTV最大化を図るのが狙いだ。

川端氏は「(明治は)いろいろなブランドを持っていても、それぞれが『点』での取り組みになっていた」と多ブランドを展開しているがゆえの課題を明かす。同氏は明治の提供している商品・サービスについて「健康に寄り添う領域、栄養をとる領域、嗜好を楽しむ領域(食べる楽しみ)があります」と分類しつつ、「同じ世代でもシーンごとに幅広く利用してもらえるように販路を拡大し、全社のサービスを継続的に使ってもらう仕組みを作りたい」と述べた。

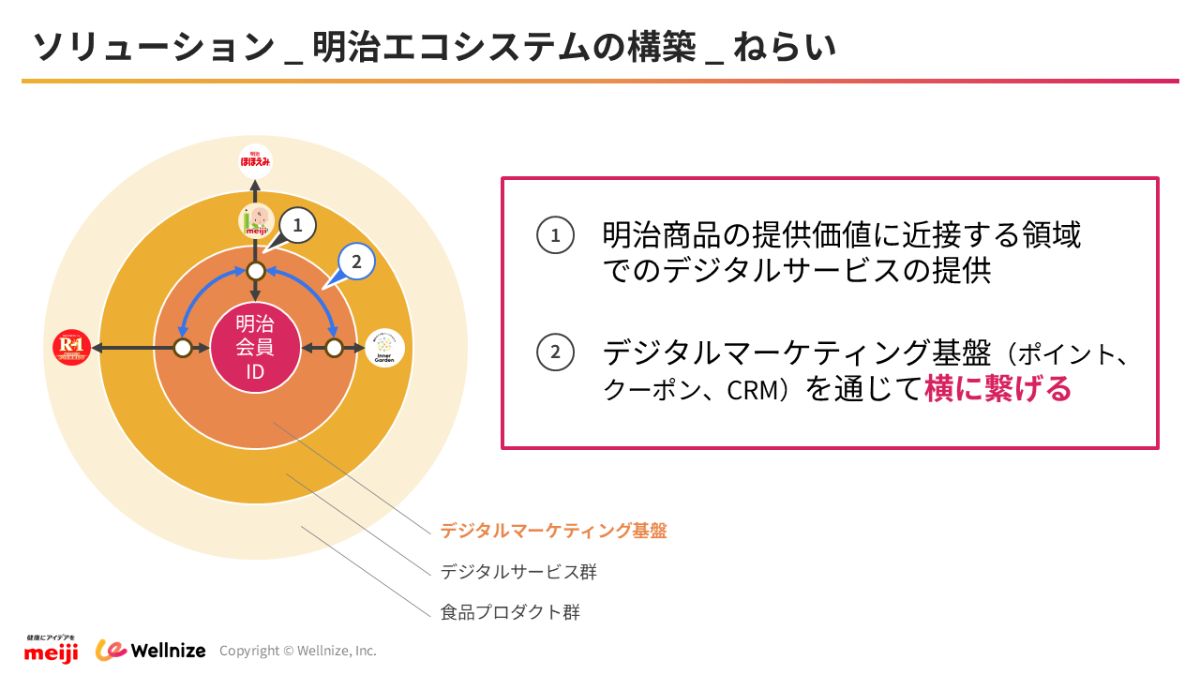

明治エコシステムによる「多層的な連携」

各商品をつなぎ面へと拡大する方法として、明治では「明治エコシステム」構築を目指す。これは中心に「明治会員ID」という顧客IDを置き、その外側に明治ポイントやクーポン交換といったマーケティング基盤を、さらにその外側にデジタルサービス群と商品(食品プロダクト)を位置付け、それぞれを多層的に連携させる仕組みだ。

この試みはすでに成果が表れており、キャンペーン利用者の42%が2つ以上のキャンペーンに参加するなど、複数サービスへの相互送客効果も生まれ始めている。具体的には、「ザバス」アプリ利用者の12%が「免疫チェック」を併用、「免疫チェック」利用者の12%は「インナーガーデン」を併用するといった、クロスユースの進展が見られるという。

施策を横展開し顧客獲得コストも改善

2025年7月に「明治会員ID」の登録が10万IDを突破したことに対して木下氏は、「量的にもビジネスにインパクトのある基盤ができた」と語る。「既存の大規模キャンペーンと遜色ない規模で施策を展開できる。IDをベースにすることで、キャンペーン参加者へのアンケートや定性的な調査も可能になり、量を維持しながら質も高められるようになった」と、そのマーケティング領域における成果を明かす。

また、木下氏は「インナーガーデン」を明治ID会員に紹介する際に、CRMメールをWeb広告と併用したところ、獲得コストはWeb広告比で70%改善したという事例にも触れ、「ID会員の分母を拡大できたことより、別の商品に施策を横展開することで効率が上がることがわかった」と紹介した。

「サードパーティデータやメディアに依存するマーケティングは今後難しくなってくるため、自社で取得するファーストパーティデータを軸にブランドを横断して取り組む必要があります」(木下氏)

会員数増で社内にも変化が

また、「インナーガーデン」に関する消費者アンケートを実施した際に、発案からわずか2週間で数千件の回答を収集できた事例に対して、木下氏は「外部の調査会社を使えば数倍の期間とコストがかかっていただろう」と振り返る。

また想定以上のスピードで進んでいるという会員の獲得は、明治社内にも変化を起こしている。川端氏は「チーム体制を一新し、進捗を密に報告・改善する仕組みを整えたことが会員獲得の要因。それにより社内理解も広がって、協力が得やすくなったことでキャンペーンを『点』で終わらせず継続的に展開できるようになり、横の連携が一気に増えた」と、実績と社内の協力が生み出す好循環を語った。

目標は会員数15万ID

明治とWellnizeが掲げる直近の目標は、「明治会員ID」を15万IDに増やすこと。“量”を追求する方針を継続する理由について木下氏は、「10万IDあれば、反応率1%でも1000人分のデータを得られる。調査やクーポン利用の規模が大きくなれば、それ自体が社内外への説得力を持つ」と語る。マーケティングの質をさらに高めるために、消費者が反応してくれる関係性を築くコミュニケーションを、キャンペーンやサービスを通じて実現していくという。

合わせて、システム開発や機能のアップデートにも、集約したデータを活かしていく方針だ。例えば「赤ちゃんノート」には「夫婦でシェアできる機能が欲しい」という要望が多く寄せられていることから、川端氏は「データに裏付けられたユーザーの声を、開発の優先順位をつけるのに反映している」とフィードバックの有益さを説明した。

明治は豊富なブランド力を活用し、顧客との関係構築のベースとなるデータ基盤を構築しつつある。“明治エコシステム”構築に向けた次の一手に、引き続き注目したい。