【オンラインギフト総研発表】今年伸びたオンラインギフトの特徴!2021年に店舗が必要な準備も解説

国内最大級のオンラインギフトサービス「Giftmall(ギフトモール)」を展開する株式会社ギフトモールは、オンラインギフトに関する幅広い情報発信を目的に「オンラインギフト総研」を発足させ、このほど発表会を開いた。

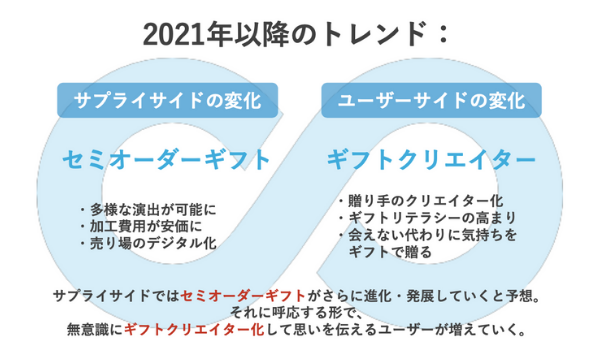

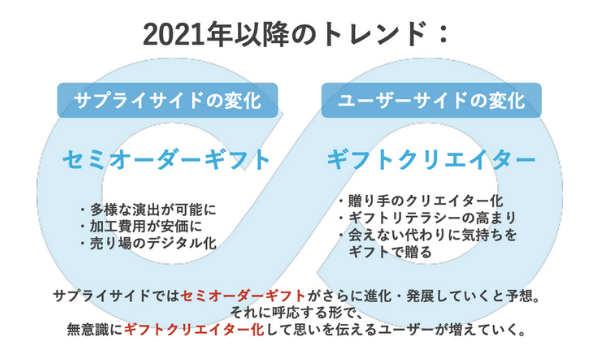

小川安英所長はオンラインギフト市場の中でも、対個人のカジュアルな贈り物が増えていると解説。「サプライサイド」「ユーザーサイド」について行動変化を分析した。さらにコロナに見舞われた今年のトレンドや、2021年に向けてEC事業者が必要な準備についても言及した。

オリジナルギフトが急成長 全体ではギフト市場のオンライン化が加速

小川氏によるとギフトの市場規模は全体で10兆円に達する。全体の半数はデパートや百貨店の店舗での購入だが、伸びが顕著なのがギフト専門のECサイトからの購入で、今年7月時点での利用率は21%と前年より4割増加した。新型コロナウイルスの影響や、オンラインギフトの認知度が上がったことなどが影響した可能性がある。

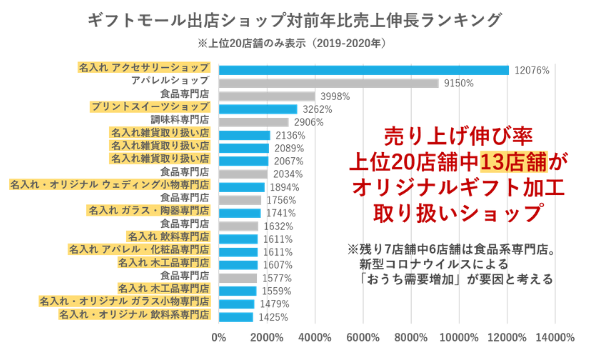

また、ギフトモールに出店したショップの対前年比売上では、オリジナルギフト加工を取り扱う店舗の伸びが顕著だった。トップは前年比120倍などと、オリジナルギフト加工を取り扱う店舗はランキングトップ20のうち13店舗を占めた。アクセサリーや雑貨に名を入れたり、スイーツに写真などをプリントする店舗が名を連ねた。

サプライサイド「個への対応が可能に」

贈り物を製造するサプライサイドの変化は「加工費用が安価に」「多様な演出が可能に」「売り場のデジタル化」の三点だ。

まずオリジナル商品に欠かせないプリンターが安価になり、「リースなら月3万円」(小川氏)のものも出たことが大きい。個人店舗でも販売に活かせるようになった。

具体的にはSNS映えする写真をプリントしたケーキや、結婚した友人などへの名入れ土鍋、など多様な演出が可能になった。

さらにソーシャルギフトの普及も大きかった。SNS上で、相手の住所を知らなくてもギフトが贈れるようになった。住所の指定は受け取り手自身でするなど、やりとりの幅が広がった。

これにより、個のニーズへの対応が可能になり、従来より受け手に最適化したオリジナルギフトが小ロットでも作れるようになった。

ユーザーサイド「ギフトコミュニケーションが高度化」

ユーザーサイドの変化は「贈り手のクリエイター化」「ギフトリテラシーの高まり」「会えない代わりにギフトを贈る」だ。

YouTuberの活躍を始め、「1億総クリエイター時代となっている」(小川氏)。スマホでも、写真やデザインを使ったクリエイティブな作品が手軽につくれるようになり、それを作るハードル自体も下がり、そのことがギフト市場にも影響。デザイン自体をギフトとして贈ったり、贈るタイミングを演出できるようになったという。

また、贈り物をする(される)ことによるギフトリテラシーの高まりも見られるという。10兆円規模のギフト市場の伸びの内訳をみると、カジュアルなパーソナルギフトの贈り物が、この8年で1.2兆円伸びており、贈り物が頻繁に交わされていることがわかった。

さらに今年は新型コロナウイルスの影響が大きかった。移動制限で会いたいのに会えない人が増え、代わりにギフトを選択する人が多かった。

消費者個々人のクリエイター化、さらにギフト体験向上で「ギフトコミュニケーション自体が高度化」したという。

2021年以降のオンラインギフトトレンド

小川氏は、2021年以降のトレンドのキーワードとして2点を挙げた。

セミオーダーギフト

フルオーダーや手作りではなく、既存製品に名前やメッセージを書き込んで贈るギフトが増える。具体的には手書きの絵をどら焼きに焼き付けたものや、写真をパズルにしたものなどだ。

ギフトクリエイター

贈り手は無意識のうちにクリエイティビティを発揮しており、ギフトの主導権はサプライヤーから贈り手側にシフトした。ギフトクリエイターの動きをどう捉えるかがカギとなる。

EC事業者は「ギフト最適化商品」の準備を

小川氏はサプライヤーがするべき準備について、「ギフト用の商品や、ギフト用の販売画面を用意できるかが課題」とした。

ECが伸びているのは、「自分のため消費」が伸びているのがこれまでの特徴としたうえで、ECの販売画面も自分が消費するための商品を選択するために最適化していると指摘した。

そのうえで自社製品が贈り物のシーンでどのように使われるか、「自分では買わないが贈り物としてなら買う」といった視点で商品開発することが重要だとした。