いきなり!ステーキに聞く!ECへの誘導率6倍のファン化施策

街を歩いているとお肉のおいしそうな香りが。中を覗くと、立ったまま分厚いステーキに夢中になっているお客様がいる。今回取材に訪れたのは「いきなり!ステーキ」を運営する株式会社ペッパーフードサービス。続々と店舗数を伸ばし、ECでの販売もはじめる人気の裏側にはおいしいお肉と、何度も足を運びたくなるCRM施策があった。お話は、株式会社ペッパーフードサービス 取締役 川野 秀樹さんとCRM施策支援サービス「betrend」を提供するビートレンド株式会社 執行役員 小川 明孝さんに伺った。

来店の動機は”肉マイレージカード”

いきなり!ステーキといえば、本格的な厚切りステーキを日常的に食べられる価格で提供しようという肉好きにはたまらないコンセプトで人気を集めているステーキ屋さんだ。このコンセプトだけで肉好きが集う店であることは容易に想像がつくが、驚いたのは、多い人でなんと月間40キロものお肉をいきなり!ステーキで食べているということだ。月間40キロ、つまり単純計算で1日1キロ以上のステーキを食べるために、いきなり!ステーキに通う熱狂的なファンができるには、ペッパーフードサービスが仕掛けたある施策があった。

それは”肉マイレージカード”。いきなり!ステーキで食べた肉の量がマイルとして貯まり、量に応じてランクアップするメンバーズカードだ。川野さんは「肉マイレージカードの始まりは、お客様の声にありました。当初から1回800gを週に3回ペースで召し上がるお客様がいらっしゃり、何か記録に残せないものかという意見をいただいたのです。しかし、ポイントカードは面倒。支払った金額というのもなんだかいやらしい。そこで純粋にステーキを食べた量を、記録する肉マイレージカードを作ったのです。マイレージカードなら、富豪でも持っていますから高級感もあります。」と話してくれた。

肉マイレージカードは4種類あり、食べた量に応じてランクアップしていく仕組みになっている。このランクアップという仕掛けが、他ではなくいきなり!ステーキで、ステーキを食べる動機となるのだ。肉マイレージカードによってファン化に成功したが、すぐに次の課題にぶつかったと話す。「最近ダイヤモンドカードが出来ましたが、それまではプラチナカードを複数枚持ちするお客様が出てしまったのです。そこで考えたのが、”肉マイレージランキング”です。総合、重量級、月間などのランキングを用意し、お客様同士で競っていただくことにしました。ランキングは毎日更新されますから、肉マイレージカードのランキングに関わらず、来店の動機になります。」

アプリで実現 ”検索させないネットショップ誘導”

ステーキを食べた量をランキングで競い合う。そんな食事を刺激的にする仕掛けが、いきなり!ステーキのCRM施策なのである。そしてなにより、来店の動機となるのは、これら肉マイレージ、肉マイレージランキングがスマホアプリで確認出来ることだ。肉マイレージを自慢しあったり、自分のランキングを気にして来店しない日にもアプリを開くなど、アクセスが増え、結果、来店頻度がアップする。さらにこのアプリにEC機能を添えることで、”検索させないネットショップ誘導”に成功しているのだ。

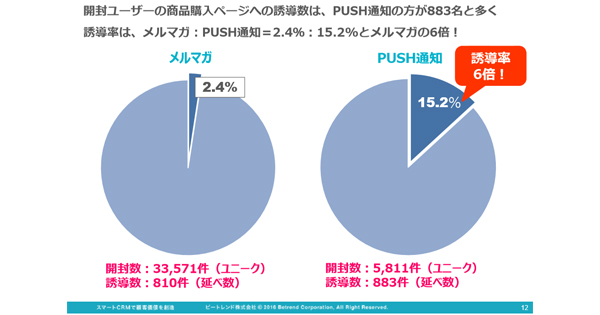

この仕組みを提供するのがスマホを活用した継続的なコミュニケーションをサポートするビートレンド。いきなり!ステーキのCRM施策をサポートする小川さんは、「お客様に伝えたい情報を、より早く伝えるには、常にお客様の近くにあるスマホを活用するのが必須。」と話す。実際にいきなり!ステーキの場合、メルマガとプッシュ通知を比較した効果検証において、プッシュ通知の商品購入ページへの誘導率が、メルマガの6倍となっているという。

今回の取材で得た学びは2つ。1つめは「楽しみを提供することがお店のファン作りにつながり、結果売り上げが伸びる」ということだ。金額ではなく、食べた量でランキングを競う、メルマガで告知し開催する肉友パーティーなど、いきなり!ステーキのCRM施策は「ステーキを楽しむこと」を第一に考えたものになっており、大幅な安売りや単価が高い肉を勧めるなどといったことはない。しかし、2013年にステーキ事業を開始してから現在で100店舗に拡大。順調に成長を続けているのだ。

もう1つは、「お客様の身近にあるスマホはやはり有効なコミュニケーションツールである」ということだ。先に挙げた効果検証の事例からもわかる通り、プッシュ通知が大きな成果を上げている。ビートレンドでは、スマホの活用にフォーカスし、顧客管理、行動履歴管理、分析抽出、情報配信/収集の4つの角度から様々なサービスを提供しており、各社のCRM施策や戦略に応じてコミュニケーションを創出できる仕組みになっている。そのため、ビートレンドの他の事例においても同様の成果が多数が上がっているのだ。スマホをいかに活用するか考えざるを得ない時代になっていることを改めて感じる。