物流における5温度帯とは?3温度帯・4温度帯との違いや倉庫の保管温度帯を解説

5温度帯とは、物流の過程で品質管理を行う温度を5つの温度帯に分けたものだ。3温度帯や4温度帯との違いや温度帯を分ける基準がわからないと感じる方もいるだろう。今回は、5温度帯の概要や3温度帯・4温度帯との違いとともに、温度管理の重要性、倉庫における保管温度帯の基準、温度管理のシステム化について紹介する。倉庫の温度管理を行う場合や、温度管理のシステム化を検討する際に参考にしてほしい。

目次

●5温度帯とは

●温度管理の重要性

●倉庫における保管温度帯の基準

●温度管理にIoTシステムとは

●まとめ

5温度帯とは

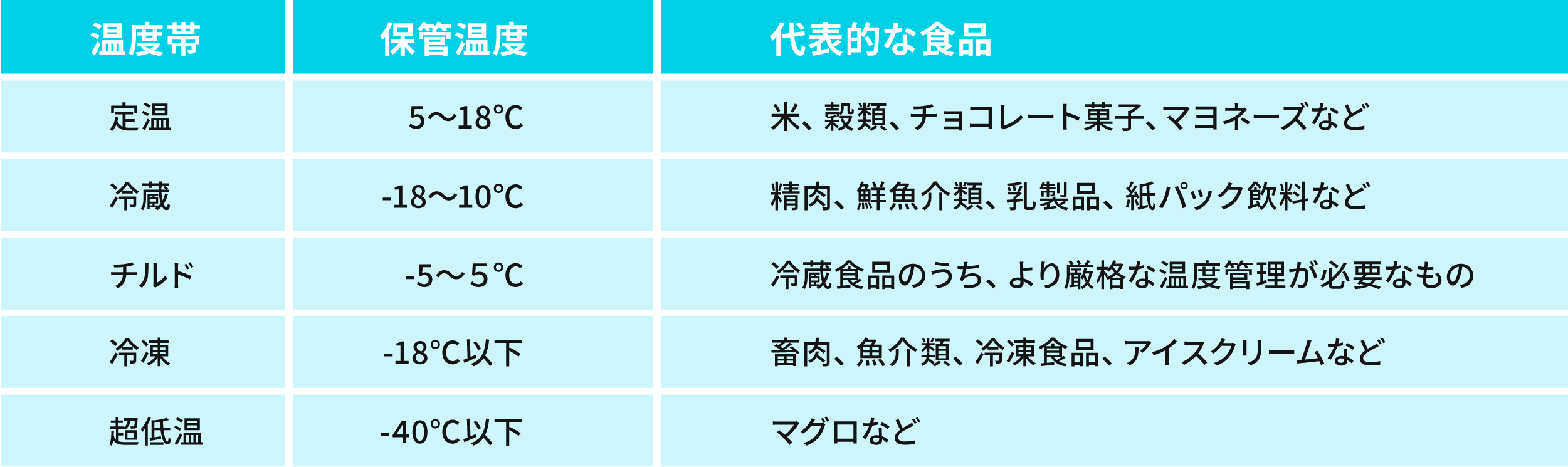

5温度帯とは、輸送や保管などの物流過程において、品質維持のために求められる温度管理の温度帯を5つに分けたものだ。事業所によって温度基準は異なるが、倉庫業法施行規則の「基準保管温度」をもとに分けたものが以下の5つだ。

3温度帯、4温度帯との違いとは

3温度帯とは、「常温」「冷蔵」「冷凍」の3つに分けられた温度帯区分のことだ。4温度帯とは、3温度帯の「常温」「冷蔵」「冷凍」に加えて「定温」が加わった4つの温度帯区分を指す。「定温」での保管が必要なのは、一定の温度で保管されることが望ましいとされる商品であり、設定温度自体は取り扱う商品によって変わる。

物流における温度管理の重要性

物流現場において、温度管理が重要なのはなぜか。「食品」「医薬品」「精密機械」の3つについて紹介する。

食品

食品の温度管理は、劣化を防ぎ鮮度を保つために重要だ。管理温度が不適切だと、微生物が繁殖して食中毒につながるリスクもある。適切な温度管理の実施は、鮮度の維持だけでなく、衛生面から見ても重要だ。

また、厚生労働省の食品衛生法の改正により、2022年6月1日から「HACCP」に基づいた衛生管理が制度化された。HACCPとは、食品の製造や加工、調理、販売など出荷に至るまでの全工程を管理する衛生管理の手法のことだ。物流事業者は同制度の対象ではないものの、食品の輸送や保管において温度管理を強化するためには、同様の対応が必要だといえる。

出典:厚生労働省『HACCP(ハサップ)』

出典:厚生労働省『HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き』

医薬品

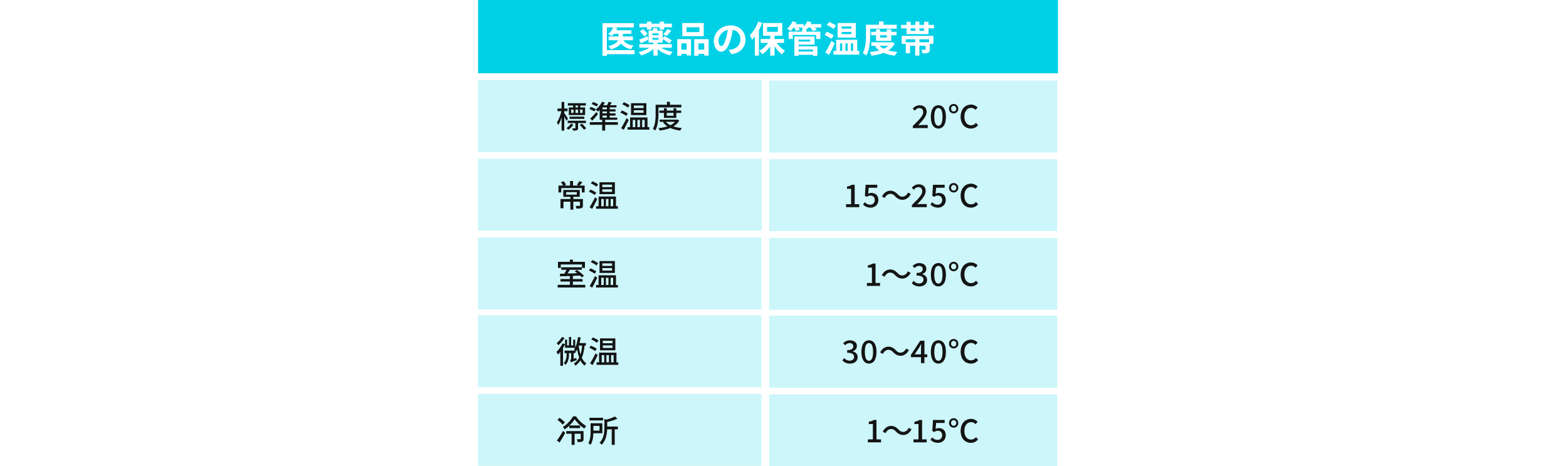

医薬品の温度管理は、品質維持のために重要だ。医薬品の中には、不適切な温度で保管すると品質が低下してしまい、本来の効果が得られないことや、人体に悪影響がおよんでしまうこともある。そのため、品質維持や安全性が保証できるよう、医薬品の保管や輸送時には、GDP(Good Distribution Practice:医薬品の適正流通)に基づいた温度管理が必要だ。

日本薬局法では、医薬品の保管に用いる温度を具体的な数値で記載することを原則的に定めている。ただし、規定された以下の5つの温度帯を用いることも可能だ。

出典:厚生労働省『医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン』

出典:厚生労働省『第十八改正日本薬局方』

精密機械

精密機械も品質維持や故障を防ぐために、温度管理が大切だ。温度が低すぎると静電気が発生しやすくなり、電子回路を破損する原因となる場合がある。また、精密機械には、錆びやすい金属部品が多く取り扱われているため、温度管理が不十分だとサビやカビ、電子回路のショートなど劣化や故障の原因となりうる。高温多湿を避けなければならないため、精密機械の輸送や保管には、温度管理と合わせて湿度の管理が重要だといえる。

倉庫における保管温度帯の基準

物流倉庫は、商品を保管する温度に応じて4種類に分けられる。各倉庫の特徴は以下の通りだ。

常温倉庫

常温倉庫とは、温度と湿度が無調整な倉庫だ。倉庫内の温度は屋外の気温に左右されるため、1年間で大きく変動し、冬場と夏場の温度差が20℃以上になることもある。紙製品や瓶・陶器の製品、建築資材のほかに、缶詰や食料油、保存食といった、温度変化によって質が損なわれないものが保管対象だ。温度管理費が必要ないため、倉庫の賃貸料が低価格という特徴もある。

定温倉庫

定温倉庫は、温度と湿度が一定に保たれた倉庫を指す。温度は各倉庫の規定によって異なるが、常温よりも低い10~20℃に保たれていることが多く、年間を通して一定温度に保たれていることが特徴だ。

主に、生鮮食品や野菜、果物などの食品保管に使用されており、常温で保存するよりも長期保管が可能となる。また、温度変化によって味や成分が変わりやすいワインやチョコレート、医薬品、半導体、樹脂製品などの保管にも適している。

冷蔵倉庫

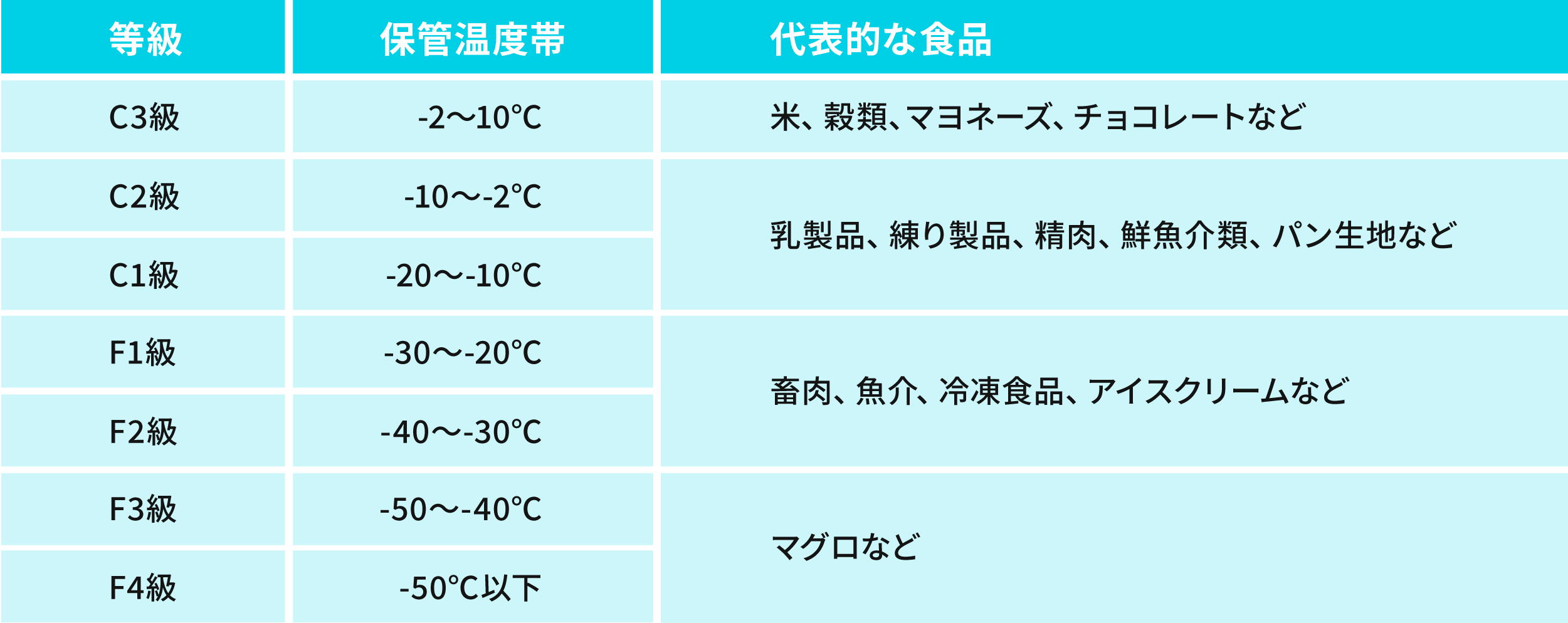

冷蔵倉庫とは、10℃以下を保つよう設定した倉庫のことだ。保管温度帯は、-20℃~10℃のC(チルド)1~3級に該当する。現在、冷蔵倉庫の需要は増加しており、冷蔵および冷凍状態で品質を保ったまま流通させるシステム「コールドチェーン」が発達している。

保管商品は主に食品で、ヨーグルトなどの乳製品や肉、魚が代表的だ。また、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、生食用かき、マーガリンやラードなどの固形油脂、殻付き卵、クリームなどが推奨されている。保存温度が細かく設定されている食品もあるため、あらかじめ十分な確認が必要だろう。

出典:厚生労働省『大量調理施設衛生管理マニュアル』

関連記事:コールドチェーンとは? 意味と食品物流での仕組みを簡単に解説!

冷凍倉庫

冷凍倉庫とは、冷蔵倉庫の中でもより低い、-20℃以下に設定された倉庫を指す。一般的には10℃以下はすべて「冷蔵庫」と分類されているが、わかりやすいよう、冷蔵庫は「C(チルド)」、冷凍庫は「F(フローズン)」と区分される。冷凍庫はF1~4級に該当し、F3級・F4級では-40℃以下で管理され、「超低温倉庫」と呼ばれている。

保管対象となるのは主に食品で、畜肉類や魚介類、冷凍食品やアイスクリームなどの加工食品、海外からの輸入食品などだ。食品のなかでも、さらに長期保存や鮮度を重要とするものを保管できる。

一般的な温度管理の基準は、倉庫業法「冷蔵倉庫基準保管温度」の等級で下記に定められている。

出典:厚生労働省『倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示』

関連記事:冷凍倉庫・冷蔵倉庫の概要や必要な設備を紹介

温度管理でIoTシステムを導入すると

倉庫内の温度を一定に保つことは、品質維持のために欠かせない。倉庫内の温度管理を徹底するには、温度異常をすばやく検知する仕組みが必要だ。そこで、温度管理を担うIoTシステムの導入をおすすめする。

システムを導入すると、温度を遠隔監視するIoTセンサーによって自動計測や集計を行い、リアルタイムな温度管理およびモニタリングが可能となる。複数拠点がある場合は、一元管理できるのも大きな特徴だ。異常を検知した場合、アラートやメールを通知するため、トラブル時の迅速な対応にもつながる。これまで人の手で行ってきた温度の記録や確認作業が不要となり、転記ミスや改ざんの防止、現場の省人化にも効果的だ。倉庫や流通における温度管理の効率化を目指す場合は、検討してみてはいかがだろうか。

まとめ

5温度帯とは、物流の過程において商品を管理する温度帯を5つに分けたものだ。事業所によって温度区分は異なるが、品質維持のためには、食品や医薬品、精密機械など商品に応じて適切な温度での保管や輸送が不可欠となる。基準となる倉庫の保管温度帯などをもとに、温度管理を行う際や、IoTシステムを導入する際の参考にしてほしい。